下面,我将用我自己的方式来解释英法对决阵容搭配推荐图的问题,希望我的回答能够对大家有所帮助。让我们开始讨论一下英法对决阵容搭配推荐图的话题。

1860年,英法联军以不足万人的军队,攻破北京城,火烧圆明园,给中华民族历史上留下了最耻辱的一页。偌大的满清王朝,居然被几千人攻破都城,让人不得不深刻反思。1850年,轰轰烈烈的太平天国运动爆发,这个被称为史上最伟大的农民运动,延续14年,席卷半个中国,军队发展到几十万,却最终被剿灭,让人唏嘘不已。

同一个时代,不同的结局,为何英法可以用区区几千人攻破满清的都城,而人数几十万的太平军却最终被剿灭?下面我们就来对比一下。

第一、领导者不同。太平天国领导者是农民,思想决定眼界,眼界决定格局,这一点决定了这场运动很难成功,不是不能成功,是很难。而英法联军背后是强大的英国和法国,这个不用说,一对比高下立判。

第二、领导机构不同。太平天国起义之初就为失败埋下了祸根,太平军打下永安之后就大封功臣,一口气封了五个王。说到底永安城不过是个弹丸之地,革命尚未成功就大封功臣,是为大忌。这次封王引起了像林凤祥,秦日纲等一大批优秀将领的不满,导致领导机构上下不和,还引发血案。而英法联军虽是联军却领导有方,目标明确,上下一心,士气很高。

第三、进军路线不同。太平天国在广西起义,从汉路一直往前打,打到南京,最后要打到北京。战线很长,中途遇到的抵抗很多,不易成功。而反观英法联军,利用海军直接打下天津,很快就逼近北京城,遇到的抵抗相对较少。

第四、进军目标不同。太平军占据南京后,骄奢*逸,没有战略眼光,一会儿北伐,一会儿南征,乱打一通。如果太平军目标明确,孤注一掷直逼北京城,未必不能打下北京,灭亡清朝。而英法联军的目标很明确,一开始就盯着北京打,从大沽口,进天津,直逼北京,作战意图明显,决绝。

第五、武器方面差距大。太平天国作为农民军,武器落后,基本以冷兵器为主,还有些落后的火炮。而英法联军的装备则是经过欧洲工业革命之后最新式的武器,包括滑膛枪,新式火炮等,这个差距,就跟现在的航空母舰和渔船的差距差不多。最典型的例子就是英法进入北京的最后一仗“八里桥之战”,英法联军以伤亡12人的代价,重创清军僧格林沁的6万大军,击毙清军一万多人。你想一想,这个差距有多大,简直无法想象。

归纳起来,清军与英法联军的对决是两个时代的对决,是冷兵器时代与热兵器时代的碰撞。是落后与先进的对决,英法在经过工业革命和拿破仑的洗礼之后,走上世界的巅峰,这场战斗是没有悬念的。在英法联军面前,满清的骑兵就犹如待宰的羔羊一般,所以以八千人,攻破北京城也不足为奇。

太平天国运动则还属于原始的农民运动,即使人再多,最终也不免走上灭亡的道路。

说到底,知识改变命运,科技才能改变世界,就因为西方工业革命的科技大革新,才让他们瞬间领先我们几个时代,所以任何一个时代知识和科技都是必不可少的。

不知道你们怎么看?

第二次鸦片战争之八里桥决战中的骑兵对决

一直以来,国人总认为清军在八里桥之战的失败完全是因为武器落后,自从三十年前,**《火烧圆明园》放映后,这种认识已经深入人心。大家都觉得,用大刀长矛对抗洋枪洋炮只能收获绝望和耻辱,如果是传统的白刃近战,那结果将完全不同。

? 但事实却不完全是这样的,如果查阅过作战双方的史料就会发现,武器落后只是失败的一个原因,甚至不是主要原因。在这场战役中,冷兵器仍占了很大比重,骑兵至始至终扮演了主角,清军与其说是被联军的炮火轰垮的,还不如说是被骑兵的马刀砍废的。

此战,清军统帅是科尔沁亲王增格林沁,所辖总兵力约23000人,包括他亲自率领的17000余人和副都统胜保率领的5000京营,其中,他亲率的17000人里有将近10000人是来自察哈尔的蒙古马队,这是清军的王牌,被咸丰帝称为大清的“长城”。清军的主要装备是复合弓和鸟枪、抬枪以及腰刀和长矛,清军还拥有大量火炮,虽然如今无法知晓其确切数量,但根据战后联军的说法是“非常多,比联军火炮多得多。”

英法联军统帅是法国老将孟托班,英军指挥官是格兰特中将,总兵力约8000人,包括步兵、骑兵、炮兵,其中骑兵约1500人,由英国“女王”近卫龙骑兵团、英属旁遮普普罗比骑兵团、英属印度费恩骑兵团、法属北非西帕希骑兵团组成。需要指出的是这些印度骑兵和北非骑兵正是当年德里苏丹国骑兵和埃及马穆鲁克骑兵的后裔,这是在蒙古鼎盛时期仅有的击败过蒙古铁骑的两支骑兵,他们将在六百多年后再次与他们祖先的对手交锋。联军的主要单兵装备是前装燧发线膛抢,其中法军装备的米涅步枪是当时世界上最高水平的前装线膛抢,英军装备的恩菲尔德步枪也是当时的顶级步枪。联军炮兵主要装备的是前装滑膛拿破仑炮和后装线膛阿姆斯特朗炮,以及大量康格里夫火箭。

大战开始前,双方已经爆发过几次大规模前哨战。联军在北塘登陆后立即直插北京,而京津一带的原野上正是骑兵的理想战场,所以联军在进军途中不断遭到清军骑兵的骚扰。

1860年8月12日,3000蒙古骑兵袭击了一支700人的联军,联军立即组成对付骑兵的空心方阵,用火炮阻击清军不让他们靠近,同时派出英国“女王“近卫龙骑兵团的300骑兵进行反击。蒙古骑兵立刻散开,用传统的游击骑射战术对抗英国骑兵。但数量处于绝对劣势的英国骑兵却是当时世界上最好的骑兵,他们依仗战术和马匹的优势以及精湛的白刃战技巧以极小的代价击溃了蒙古骑兵,并使他们遭到重大伤亡。战后一名参战的锡克骑兵轻蔑地说:“他们只是很难抓到,一旦抓到了,就造不成什么伤害。”

1860年9月17日,北非西帕希骑兵遭遇大队蒙古骑兵,凶悍的北非骑兵仗着阿拉伯骏马的速度优势迅猛突击,蒙古骑兵根本来不及拉开距离实施游射就被迫与西帕希骑兵陷入对砍,乘着阿拉伯马手持大马士革弯刀的西帕希骑兵在马匹、战术、军械方面都具有压倒性优势,结果蒙古骑兵几乎全军覆没。

1860年9月18日,英印骑兵400人遭遇2000蒙古骑兵,英印骑兵组成密集而严整的线型队列展开突击,蒙古骑兵被迅速击退。

1860年9月21日,联军进逼八里桥,决战就此展开,清军首先开炮,但大量火炮没有得到很好地组织和指挥,而是各自零星散射,根本没有对联军形成有效杀伤。据联军观察,大量炮弹从头顶飞过,几乎没有命中任何目标。炮击结束后,僧格林沁指挥清军分三路向联军发起突击。而联军炮兵在有效组织和指挥下的集火射击给清军造成重创,连胜保都被炸伤而不得不后撤。联军施放的火箭使没有受过热兵器时代严格战场训练的清军马匹受惊四处乱窜,冲乱了己方阵型。

增格林沁不愧是一员战场经验极其丰富的战将,在火力远不如对手,战场局势严重不利的情况下,他敏锐地找到了敌方的薄弱点,即英法两军的结合部,并且发现了联军主力是南面的法军,于是指挥骑兵由西向南,朝结合部勇猛穿插,试图割裂联军,包围联军主力。如果成功,联军将被分割包围,清军就可以利用数量优势吃掉其一部,至少也可以迟滞联军进攻,为谈判争取条件。但是很不幸,在联军骑兵的强力反击下,蒙古骑兵再次被击溃,失控回窜的马匹冲踏后面的步兵阵型导致全线崩溃,此时增格林沁已经无力回天,被败军裹挟着一路溃退而去。

此战清军伤亡万余而联军阵亡仅十余人,蒙古骑兵尸山血海地惨烈却换来一个可悲又可笑的结局。法国国会准备授予孟托班“八里桥伯爵”荣誉时,遭到了议员们的嘲笑,他们认为那根本不是战斗,孟托班不配获得这一称号。

从战斗过程看,武器的落后的确是导致惨败的一个重要原因,但清军更多的败在了战术思想、组织指挥、训练水平等方面。

十九世纪的线列战术是近代最先进的战术,列强们无论在海战还是陆战中都严格执行这一战术。步兵通过严密的线列阵型可以有效抵御骑兵的冲击。最典型的战例就是克里米亚战争中英军93步兵团那条著名的“细红线”。他们以坚强而严整的线列挡住了哥萨克骑兵排山倒海般地突击,赢得了"The Thin Red Line"的绰号。

线型阵列的编组对士兵素质有着非常高的要求,在“排队枪毙”的严酷局面下,每个士兵都要有死在自己的位置上绝不后退半步的决心和勇气,这有赖于平时的严格训练,只有在有着优秀管理制度,拥有完整条例条令,得到良好组织指挥的部队里才有可能实施这种训练,在晚清那种腐朽制度下的腐败军队里是不可能做到的。

19世纪骑兵与古代骑兵的最大不同就是作战时不再完全依靠单兵的骑射能力和白刃格斗能力,而是排成层层密集的线列,不惧矢石地实施反复突击。这样的骑兵单兵能力也许不如古代游牧骑兵,但排成线列后就形成了一个铁拳,原始游牧骑兵的散漫阵型根本无法与之对抗。英法骑兵在世界各地的殖民过程中,遇到过许多以强悍著称的土著骑兵,但从来没有一支土著骑兵能战胜英法的线列骑兵战术。拿破仑说:“2个马穆鲁克骑兵绝对能打赢3个法国骑兵,100个法国骑兵与100个马穆鲁克骑兵势均力敌,300个法国骑兵能战胜300个马穆鲁克骑兵,1000个法国骑兵绝对能战胜1500个马穆鲁克骑兵。”这充分体现了这位伟大统帅对近代骑兵与古代骑兵差别的认识。

但是将骑兵排成线列对马匹的选育和训练有着非常严苛的要求,只有依托近代国家体制和工业化国家的能力才能做到。如果队列里马匹的体格和速度参差不齐,士兵的武器不是统一的制式化装备,那么在高速突击中,队列将无法保持,士兵的战术动作也无法统一,队列的威力也就无从发挥。如果马匹没有受过良好的战场训练,那么在炮火震耳欲聋的战场上就会受惊失控,甚至威胁己方阵营。

在八里桥参战的蒙古骑兵乘用的蒙古马耐力好,耐粗饲,适于长途奔袭,但体格小,速度慢,“悍威”差,战场训练更是远不如英法骑兵的马匹,在八里桥这个近距离正面对决的战场上,这种劣势就更加突出了。蒙古骑兵都是从牧民中临时征召的,虽然有着骑射天赋,但没有经过系统训练,组织意识差,战术思想原始,他们仍然采用祖先的游射战术,不与对手近战而是通过运动中的弓箭射击来消耗对手。但他们没有想到,这次他们的敌人不是像他们一样各自为战,而是排成线列猛冲而来,更没想到的是经过近代技术培育的马匹速度如此之快,在他们还没有各自散开实施游射时已经被咬住了。北非骑兵和旁遮普骑兵本来就是性情凶悍的骑手,再经受欧洲的战术训练后更是如虎添翼,在战术执行能力和个人格斗技巧上都彻底压倒了蒙古人,在这种情况下展开对决尤如老鹰捉小鸡一样毫无悬念 。

所以清军八里桥之战的失败绝不仅仅是武器的失败,而是思想与体制的失败,是古代国家面对近代国家的失败。清军即使拥有了与联军一样的武器也不能逃脱失败的命运,三十多年后的甲午战争用更惨痛的结局证明了这一点。因此一个国家一支军队只有以开阔的心胸面对世界,与时俱进,始终傲立在历史的潮头才能立于不败之地。

八里桥之战,僧格林沁损失1200人,为何英法联军却只死5个人?

这是冷兵器时代和热武器时代的碰撞,很明显,最后是热武器时代获胜了,你想一个有着散弹枪的士兵对战十个手拿长毛的士兵,最后的结局也是很明显的。这与清军的英勇没有半毛钱的关系,主要就是科技之间的碰撞失败了而已。

作为中国历史上最为耻辱的一段历史,自从第一次鸦片战争的开始,到新中国成立,中华民族实在是签订了太多的不平等的条约了,而革新的成功也是建立在被别人一步一步的攻陷的基础上的。就是中华民族被别人打怕了,才不断的革新自己,不断的学习西方的武器和科技,不过清政府只学习科技,但是后来的革命还学习了西方的思想罢了。

而这次的八里桥战争的失败也算给清政府上了一课,让他们知道自己在闭关锁国的时候,别人已经发明出来枪械这种很厉害的武器了,不然等别人都发明原子弹了,我们还在冷兵器时代那就太可怕了。而这次战役也使得那些封建的官员不得不去学习西方,这就大规模展开了洋务运动。

八里桥之战,由当时清朝最强悍将军僧格林沁率领的3万清朝精锐骑步兵,与英法联军的8千人作战。别说当时的士兵不勇猛,清朝的士兵宁愿一步不退,勇敢坚持,全体就地阵亡。这也算是英国人给予清朝士兵的承认。

但是就是这种勇猛才导致他们送命,毕竟对战热武器,只有勇猛是没用的,在这里,勇气和无畏没有任何用处。僧格林沁的军队表现得越勇敢,冲杀的次数越多,他们也就败得越厉害。

伊犁塔城之战:清朝与沙俄的终极对决

伊犁塔城之战 清朝与沙俄的终极对决

1860年,英法联军攻陷大清帝国的都城北京,与此同时,占据南中国的太平天国在后期名将李秀成、陈玉成的指挥下迎来了最后的鼎盛时光,这一年,李秀成率领数十万大军攻略苏州、杭州的江南膏腴之地,大清帝国的财富之区尽数落入太平天国之手。趁着大清帝国陷于内外交困之际,沙俄也开始了趁火打劫,他们先后通过《瑷珲条约》和《北京条约》侵占了整个外东北一百多万平方公里的土地。

沙俄兵不血刃拿下了外东北的肥沃土地,更加刺激了他们的侵略野心,不久后,又把手伸向了新疆。1862年3月,沙俄军队约三万人(其中主力便是俄军精锐哥萨克骑兵),兵分四路,在伊犁以西、以北发起了全面进攻。俄军指挥官为西西伯利亚总督科尔帕科夫斯基。彼时,英法联军虽然撤出了北京,但太平天国依旧在南方牵制了清军的主力。

而北中国则被流动作战的捻军控制,清军的绝大多数主力都被牵制在内地的各个平叛战场。且新疆的清军装备落后(只装备了鸟铳、抬枪等旧式火器)、训练废驰,远远不能和此时的湘军、淮军相比。面对沙俄的大举入侵,清军戍边将士顽强抵抗,浴血奋战,他们凭着低劣的装备,在人数悬殊的情况下依旧坚持战斗。如6月22日,鄂尔果珠勒卡伦(今哈萨克斯坦阿拉木图附近,卡伦即清军的哨所据点之意)指挥官文良率兵英勇抵抗俄军的进攻,打死打伤俄军数十人,击退了俄国人的进攻。6月28日,4000余名沙俄哥萨克骑兵对塔尔巴哈台地区(今塔城地区)的额克托卡伦发起了进攻。卡伦清军守备杨继只有六百官兵,但是依托工事顽强抵抗,结果俄军在额克托卡伦遭受了很大的伤亡。最终还是靠重炮狂轰,费时1个多月才打下了这个小城。

10月20日,俄军入侵齐钦卡伦,今伊犁河一带,守将邵光指挥清军打死俄军43人,保住了卡伦。7月下旬,清军在新疆的最高军政长官伊犁将军常清率领五千多锡伯营、索伦营的骑兵到霍尔果珠勒迎战俄军。此战清军失利——俄军已经装备后装线膛枪和先进的野战炮,清军还是传统的火绳枪以及劈山炮等武器。战后,清廷调集了外蒙古卓里克图汗以及土尔扈特部大约20000名蒙古骑兵到新疆支援,此外还有察哈尔和撒拉族的士兵,总兵力40000余人。同时,恭亲王奕?还给新疆调去了一批洋枪洋炮,改善了当地清军的武器装备,提升了清军的战力。

1864年2月,沙俄再次对新疆发起大规模攻势。此次俄军从北、南两个方向对清军展开钳形攻势。在北线,俄军将重点进攻方向放在塔城。清军悍将锡霖率6000人顽强死守,一直坚持到停战。

正是由于锡霖的坚守,所以今天的塔城还是留在了中国的版图之内。在南线,俄军将重点进攻方向放在伊犁。清军巴里坤领队大臣讷尔济,率领万余军队抵抗,双方激战了月余,俄军进展不利。俄军指挥官威里夫金率部从侧翼包抄清军,结果却被讷尔济诱敌深入,在拜斯铁列克设伏,歼灭俄军400余人,重创俄军士气。5月11日,新上任的伊犁将军明绪率领30000名清军与俄军在兰干口会战,未达到战役目的,但也重创俄军,遏制住了俄军的攻势。之后,双方开始了漫长的对峙和谈判。

就在清军与俄军在前方对峙之际,清军后方的叛乱打乱了前线的部署,1864年7月16日,沙俄驻大清帝国大使伊格纳提耶夫再次向恭亲王奕?提出了划界谈判的要求。

最终清俄双方的西北边界实际上就是按照当时清俄两军的停火战线进行了划分,这便是《中俄勘分西北界约记》。沙俄通过这一条约,再次攫取了外西北44万平方公里的领土。

随后,沙俄又趁阿古柏之乱,撕毁刚签订不久的条约,出兵占领了整个伊犁河谷地带。直到1881年,左宗棠以精锐清军为后盾,抬棺出征,收复了伊犁河谷,从俄国人嘴里虎口夺食,但华夏终究还是失去了辽阔肥沃的外西北。1862年-1864年的清俄战争,是大清帝国与沙俄帝国自康熙年间的雅克萨之战后最大规模的战事,双方累计投入了近10万人,在天山北麓展开了为期两年的战争,因为主战场在伊犁、塔城一带,遂称之为伊塔之战。

二战时,英法联军40万大军撤退时,为何希特勒突然下令停止进攻?

敦刻尔克大撤退是人类战争史上规模最大的撤退,这场撤退为盟军保存了有生力量,为之后的反攻欧陆留下了大量的火种。之所以希特勒突然下令停止进攻,原因其实非常简单,首先就是当时的希特勒并不想和英国彻底撕破脸皮。其次就是希特勒过分的相信了戈林的空军。最后就是希特勒对当时的形势没有进行正确的估计,也确实没有想到英国的动员能力。所以这次敦刻尔克大撤退成为了日后德军失败的重要诱因之一。

首先就是当时的希特勒并不想和英国彻底撕破脸皮。希特勒认为英国作为资本主义国家,和自己的目标应该是一致的,那就是打击东方的苏联,所以希特勒并不像和英国撕破脸皮。而且德国的海军并不强大,只有潜艇部队比较强大,没有直接登录英国的能力。还有一点就是希特勒想要劝降英国,让英国成为自己的仆从国和盟友,这样一来就没有了后顾之忧,就可以一心一意的对苏联发动进攻。

其次就是在敦刻尔克大撤退之前,德国的空军元帅戈林向希特勒拍胸脯保证只需要德国的空军就可以对海滩上的英法联军进行消灭。事实上希特勒在劝降英国无果之后,真的相信了戈林的保证。为了防止误伤德国的陆军部队,希特勒命令陆军部队停止了前进。但是最后的事实证明戈林的空军根本没能将整个英法联军彻底消灭,事实上在英国空军的干扰和截击下,德军甚至没有完成预定的目标。

最后就是希特勒没有预料到英国强大的动员能力。毕竟当时的英国皇家海军忙于对运输舰队进行护航,或者在进行反潜作战,根本没有时间和精力来营救陆军部队。所以在敦刻尔克大撤退中,除了部分轻型军舰之外,大部分负责撤退的船只都是英国民众的渔船和商船,甚至还有一些私人游艇。

八里桥之战清军的马听到炮声乱作一团 为何英法的马匹却不会?

说到八里桥之战其实还是比较特需的一场战役了,但是最后大家也知道的,那就是话说这个八里桥之战最好清军反正是败得一塌糊涂的,那么有的人要问了,为什么会有这样的情况发生呢?其实背后也还是很有故事的,下面就着这些问题一起分析看看,话说当时清军的军队的马匹是乱作一团,但是英法的却没有,那么为什么会这样呢?下面跟随我一起分析揭秘看看吧!

不光是清军的战马,即便英法联军的战马在战场上也很可能会受到受惊的情况,只是清军的火力难以覆盖这么远而已。

事实上在八里桥之战,清军战马受到英法联军压制,不仅仅是因为英法联军炮火的作用,也包括英国军队使用了一种清军从未见过的武器——康格里夫火箭,在八里桥之战之前,无论僧格林沁还是胜保,均经历过镇压太平天国和捻军的战役,僧王甚至在大沽口曾与英法联军海上舰队一决高下,可以说两位主将都曾有过与敌人进行炮火对射的经历,可此一时彼一时,昔日所遇到的环境,跟随后发生的八里桥之战相比,简直是天差地别!

在与太平天国和捻军的较量中,作为农民起义军,太平军和捻军的炮火力量实在有限,既缺乏专业的人才又没有足够数量的火炮,因此在火器对决当中往往落于下风,即便是第二次大沽口之战面对英法联军,由于英法联军舰队毫无防备且贸然闯入军港又发生搁浅,在军舰难以移动甚至火炮难以发生转向的情况下,清军在炮火对决中也侥幸占到了上风,但在随后的八里桥之战,面对上万成建制且严阵以待的英法联军,清军已经难以在英法联军的头上再次占到便宜。

在更加精良的火炮和专业的射击技术指挥下,清军与英法联军的炮火对决从一开始就呈现了一边倒的局面,炮弹绝大部分射偏了位置,即便在英法联军自己的记录中,也很少提到对方火炮的威胁,在远程火器一开始就遭到压制的情况下,清军只能采用原始的冲锋,企图依靠近身格杀来缩短火器的差距,但在单兵火力和配合更加具有优势的英法联军步兵阵地面前,清兵原始的骑兵冲锋在英法联军的眼里简直成了一边倒的屠杀。

由于康格里夫火箭射程高达2.4公里,清军冲锋的骑兵马队在上千米开外就遭到英军火箭弹的齐射攻击,由于火箭弹弹体较长,发射过程中视觉效果明显,因此不止形成真正的爆炸受伤,迎面直扑而来的火箭别说马匹甚至连士兵也会受到严重的惊吓,尤其火箭弹内装药较多,落地爆炸时又形成了大面积燃烧,阻挡马匹冲锋,因此在一连串的爆炸火灾和视觉影响之下,清军的骑兵自然是四散而逃,在远距离先被火箭弹杀伤,中距离又遭到炮火拦阻,为数不多的人冲到近距离,又遭到英法联军步枪的阻击,因此清军为数不多的精锐骑兵虽然展开了决死冲锋,但在现代化技术面前也只能成为毫无价值的活靶子!

如果清军也拥有同样的武器具有足够的军事素养,相信也会造成同样的杀伤,可惜无论从官兵素质还是武器装备,清军都远远落后欧洲军队一个档次!可以说清朝的失败不仅仅是因为武器,更因为人!僧格林沁胜保这些封建统帅,在现代化战争和武器面前,完全展现出了无知的指挥技能!

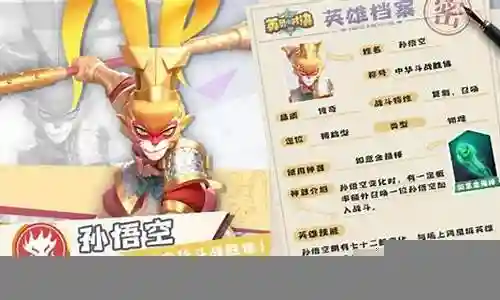

闪烁之光英灵对决四保一塞壬阵容怎么搭配

《闪烁之光》英灵对决玩法里面,阵容需要根据系统给你派发的英雄而定。相信还有很多小伙伴不清楚,对此深空游戏小编特地为大家准备了相关的详细内容,让我们一起来看看吧!

《闪烁之光》英灵对决四保一塞壬阵容搭配推荐

攻略来源:共创团大神@瓦妹啊

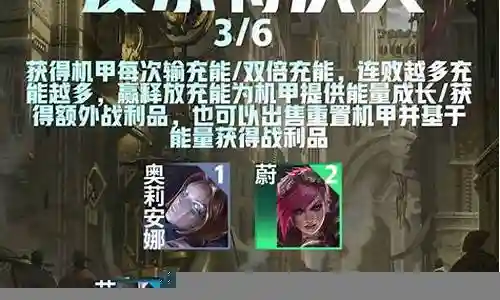

四保一塞壬

◆塞壬、泰坦、酒神、伊米尔、女娲/娜迦

①酒神:闪避换成清心,神愈神装

②伊米尔:系统推荐天赋,极速神装

③女娲:系统推荐天赋,玄护神装

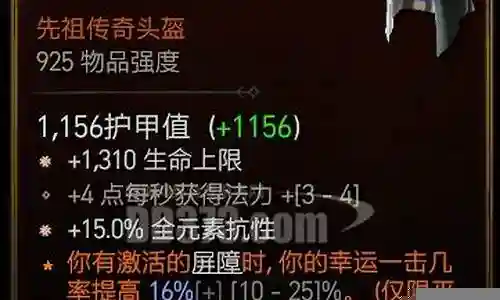

④泰坦:刚性、闪避换成魔免、信仰,魔甲神装

⑤塞壬:闪避、生机、再生换成法连、灭魂、挑衅,极速神装

在英灵对决中,塞壬搭配泰坦酒神伊米尔的控制,与35魂器女娲辅助,能苟之余还不乏输出能力,用过都说好!

好了,今天关于英法对决阵容搭配推荐图就到这里了。希望大家对英法对决阵容搭配推荐图有更深入的了解,同时也希望这个话题英法对决阵容搭配推荐图的解答可以帮助到大家。